長谷八幡宮について

長谷八幡宮について

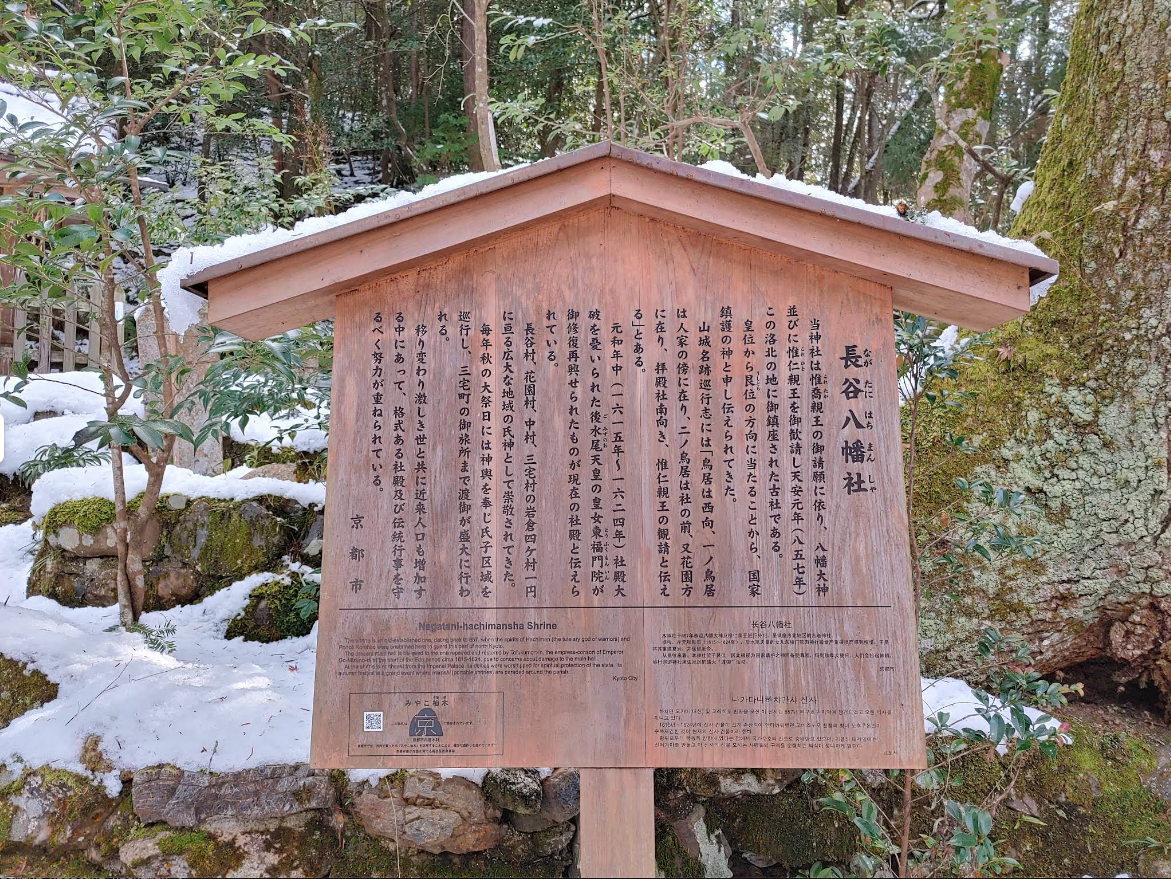

当神社は、文徳天皇の御代、天安元年(857年) 惟喬親王の御請願に依り,八幡大社並びに惟仁親王を 御勧請しこの洛北の地に御鎮座された古社です。

以来、長谷町、中町、花園町、三宅町等広大な岩倉の氏神様として信仰されてきました。 秋の大祭には神輿を奉じ氏子地域を巡幸し三宅町の御旅所まで渡御されます。

長谷八幡宮の由来

皇居から艮位(北東)の方角に当ることから、皇城鎮護(都の守り神)の神社として崇敬(すうけい)されてきました。

元和年(約400年前)に社殿が大破した際、これを憂いた後水尾天皇の皇女東福門院が修復再興されたものが現在の社殿と伝えられています。

時の帝後水尾天皇は叡明にあらせられ、徳川幕府もその大御心を何とか外らし奉らんと離宮造営をお勧めいたし、洛北の地木野の里、今の円通寺付近に造営されたが御気に召さず、次に岩倉の里当神社近くに造営されたと伝えられています。

しかし、離宮造営の条件として山及び谷水が求められることから、叡山々麓に水の豊富な音羽川の谷水が御気に召されて、修学院離宮が造営され居着かれたものと承っております。

この第二の候補地に祀られてあった当神社を東福門院が御再興になったという事は皇室と八幡社には深い関係があったからこそと證される由縁でです。